11月16

スムースハウンド用に購入したパーツを紹介します。

●ライト:「VETTA / NITE VISION LED BLACK」

3LEDタイプの防水仕様。スイッチが回転式なのが気に入って決めました。

もっと高輝度タイプもあるのですが、LED3つでも十分な明るさはありますし、何よりLEDが増えれば連続点灯時間も減ってしまうので、この程度で十分かな、と。

まったく明かりのない道を走るのであれば、もう1つぐらいライトをつけた方がいいかもしれないですけど。

●ベル:「VIVA / ユニバーサル真鍮サウンドベル」

ベルはクラシック風な自転車に合わせて、真鍮製の昔っぽいものに。

ベル、ライトはミノウラのスペースグリップ(SG-100N)でハンドルバー下に固定しています。

●サイクルコンピュータ:「YPK / クロノスポーツ Wireless Digital Speedmeter」

サイクルコンピュータ(速度や積算距離を計測する装置)はCATEYEのCC-100Wあたりだとハンディさんで使っているCC-FR7CLともセンサー部分が共用できそうなので無難かなとも思ったのですが、あまり同じなのも面白くないかなと思い、クロノスポーツにしてみました。

上位モデルのクロノマスターだと温度計機能なんかもあったりするんですが、装置自体が大きめですし、そこまでの機能はいらないし。

ただ、噂どおり走行しているのに計測してくれないことがよくあります。電池の消耗、というわけではないと思うのですが。その関係か、帰ってから記録を見てみると最高速が89km/hとかおかしな結果が残っていることもあり、記録としてはあまりあてにならないことも多いのが困ったところ。

●リアリフレクター:「CBA / リフレクターサイド」

後方反射板。シートステーに付属のバンドで固定しています。

●サイドスタンド:「CBA / サイドスタンド」

24~28インチ用ですが、車体中央よりにつければそのままでもなんとか使えます。

が、チェーンステーに挟んで固定するだけの構造なので、ちょっと加重がかかっただけでスタンドが横に回転して倒れてしまう状態。

軸部分を短く切断して少しは安定しましたが、チェーンステーとシートステーの2点で固定するタイプのものなどを選んだ方がいいと思います。

●ワイヤーロック:「MING TAY / MT-718 RETRACTABLE CABLE LOCK(スモーク)」

ワイヤーロックは、持ち運びもしやすいリールロックタイプのものにしてみました。ワイヤーが細いのでその気になれば切られそうではあるんですけどね。

●ヘックスレンチ:「BAZOOKA / ミニツール9機能携帯工具」

スムースハウンドの分解、組み立てに必要なサイズのヘックスレンチ(4mm/5mm/8mm)が揃った携帯型工具。8mmのヘックスレンチが含まれた製品は多くはないようなので、探す場合は注意が必要です。

●トップチューブバッグ:「TOPEAK / TriBag(BAG173)」

ヘッドチューブ、トップチューブに設置する小物入れ用バッグ。

ミニツールとワイヤーロックを入れています。

●メンテナンススタンド:「TOPEAK / フラッシュスタンド」

こちらは携帯しているわけではありませんが、折りたたみ式のメンテナンススタンドです。車体の分割、組み立て時にサイドスタンドだけでは後部が自立できないので、BB直下で固定できるこのスタンドがあるとかなり作業が楽になります。

他に欲しいものというと、リアキャリアとそれに固定するバッグですね。

ハンドルにつけるバッグでもいいんですけど、ハンドルバーが特殊なのでうまく合うか微妙ですし、リアキャリアがあればドロよけも兼用できるでしょうし。まぁ、雨の日は極力乗車は避けるつもりですけど。

関連する記事

5月04

HANDYBIKE向けのワイヤレスサイクルコンピュータとして定番のCC-FR7CLですが、電波の到達距離が短くハンドルバーに固定しても動作しないという問題があります。

普通の自転車であればセンサーの取り付け位置もハンドルに近い位置になりますから問題にはならないんですが、小径自転車ではどうしても低い位置になってしまうため、ワイヤレスでは難しいようで。

電池が新品同様の電圧ならかろうじて動作はするようなので、外部電源をつなげて高い電圧を維持するという方法もいけそうでしたが、それも何かと面倒そう。

というわけで考えた結果、センサー部の磁力感知スイッチを延長することにしました。

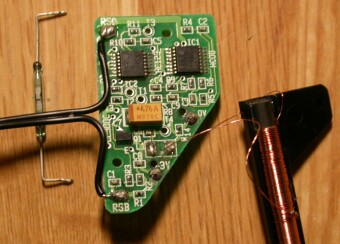

キャッツアイのブラケットセンサーキットのセンサー部はちょうど同じスイッチが使われているので、ブラケット近くでコードを切断。これをCC-FR7CLのセンサー部の基板にスイッチを取り外して、同じ位置にはんだ付けする、という手順です。

一番の難点はCC-FR7CLの分解。防水のためもあってかしっかり密封されており、しかも接着されているので無理矢理カバーを切断して開くしかありません。

周囲のスジに沿ってミニノコなどを使えば比較的楽に開けることはできました。

ただし、上面の円筒部分で接着されているので、ここは力ずくで強引に開けるしかないようです。

開いてしまえばあとは簡単で、基板にとりつけられているヒューズ管のようなスイッチを取り外し、そこへブラケットセンサーキットのセンサーのコードをはんだ付けします。

そして、元通りに組み立てれば完成。基本的にはマジックテープで止めていますが、防水のため一応カバーの合わせ目にゴムシートをはさんでいます。

延長したセンサーは従来同様、フロントフォーク部分にタイラップで取り付けます。磁石も従来のものをそのまま利用できます。

コードはフロントブレーキに巻き付ける形で上へ伸ばし、ハンドルポストなどへ元のセンサー部を固定します。

CC-FR7CL本体は、ハンドルバーに固定。無線区間が短くなったことで、安定して動作するようになりました。電池が消耗して電波が弱くなってもある程度は大丈夫でしょうから、電池も長持ちするはず。

まぁ、有線式同様ケーブルを取り回す必要があるのでスマートではありませんが、やはりハンドル部に取り付けられるのは見やすくていいです。

だったら最初から有線式のサイクルコンピュータを選べ、ということになるんでしょうけどね。

なお当然ですが、分解により破損の危険性があります。また、ケースを無理に開けている関係上、雨水などが内部に浸入して壊れる可能性も高くなります。

参考にしていただくのは構いませんが、これが原因でCC-FR7CLが故障しても責任はもてませんので、そのあたりは自己責任でお願いします。

関連する記事